Chargement...

Chargement...

Les tables des libraires

Les coups de cœur du printemps 2025

Les livres que nous aimons.

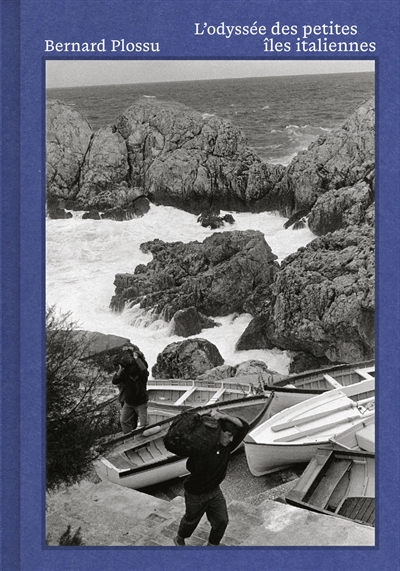

L'odyssée des petites îles italiennes

Auteur (photographe) : Bernard Plossu

Éditeur : Textuel

55,00 €

Liberté, vérité, démocratie : peut-on tout dire en démocratie ?

Auteur : Arnaud Esquerre

Éditeur : Flammarion

18,00 €

Le capitalisme de l'apocalypse ou Le rêve d'un monde sans démocratie

Auteur : Quinn Slobodian

Éditeur : Seuil

25,50 €

Vivre avec les hommes : réflexions sur le procès Pelicot

Auteur : Manon Garcia

Éditeur : Flammarion

21,00 €

Bourdieu et Panofsky : essai d'archéologie intellectuelle

Auteur : Etienne Anheim

Éditeur : Minuit

23,00 €

Les indispensables du printemps 2025

De belles découvertes

Les irresponsables : qui a porté Hitler au pouvoir ?

Auteur : Johann Chapoutot

Éditeur : Gallimard

21,00 €

La fabrique de la honte : enquête sur une émotion qui enferme les femmes

Auteur : Elisabeth Cadoche

Éditeur : Les Arènes

20,00 €

Critique et création : littérature, peinture, musique, politique, oeuvres d'imagination

Auteur : Jacques Rivière

Éditeur : Bouquins

32,00 €

Un père ordinaire : sur les traces d'Alfred Douroux, de la LVF et de la Waffen SS : récit

Auteur : Philippe Douroux

Éditeur : Flammarion

21,50 €

Hunger games. Lever de soleil sur la moisson

Auteur : Suzanne Collins

Éditeur : Pocket jeunesse

19,90 €

Le désir de nouveautés : l'obsolescence au coeur du capitalisme (XVe-XXIe siècle)

Auteur : Jeanne Guien

Éditeur : La Découverte

23,00 €

Ecrans, un désastre sanitaire : il est encore temps d'agir

Auteur : Servane Mouton

Éditeur : Gallimard

3,90 €

Les aventures d'Aurel le consul. Le revenant d'Albanie

Auteur : Jean-Christophe Rufin

Éditeur : Calmann-Lévy

20,50 €

Dossiers

Iyashikei : Le phénomène de la lecture confort

Iyashikei, ou comment guérir les maux de la vie quotidienne grâce à la lecture d’histoires apaisantes et réconfortantes.

Prix du Livre du Réel édition 2025

Découvrez la sélection du Prix du Livre du Réel 2025, le prix littéraire organisé par la librairie Mollat en partenariat avec le CIC Sud-Ouest et Sciences-Po Bordeaux .

Penser l'Histoire

« L’Histoire n’est pas simplement ce qui nous est arrivé, mais ce que nous faisons de ce qui nous est arrivé. » (François Hartog)

Un concours pour célébrer les 50 ans du Castor Astral

50 ans d'agitations littéraires, ça se fête à la librairie Mollat avec un concours qui vous fera gagner de nombreux cadeaux poétiques !

les rencontres en vidéo

Christophe Ono-Dit-Biot - Mer Intérieure

Christophe Ono-Dit-Biot vous présente son ouvrage

" Mer Intérieure" aux éditions de l'Observatoire. Entretien avec Sylvie Hazebroucq.

Jean-Baptiste Thoret - Back to the bone : John Carpenter ...

Jean-Baptiste Thoretvous présente son ouvrage

"Back to the bone : John Carpenter 2025" aux éditions Magnani. Entretien avec Pierre Coutelle.

Coups de cœur

Islande - Krusoe

Une odyssée jubilatoire aux 1001 rebondissements !

Plongez dans ce roman tendre, loufoque, drôle et poétique ! Islande de Jim Krusoe (paru il y a une vingtaine d'années aux États-Unis) traduit et édité par Guillaume Mélère aux Monts Métallifères est l'un de ces merveilleux romans qu'il est difficile de résumer !

Paul, le narrateur, réparateur de machine à écrire de son état, se rend à l'Institut médical en prévision d'une greffe vitale, va se retrouver face à une piscine remplie d'organes, où une jeune femme, Emily, veille sur eux. Paul tombe amoureux immédiatement et n'aura qu'une idée en tête : revoir Emily. Cette brève rencontre déclenche une série d'aventures extraordinaires pour Paul, impliquant une tache tenace sur son tapis, un volcan, une aventure dans un piano-bar avec une certaine Calypso Sally, et bien d'autres péripéties. Paul ne cesse cependant de repenser à ce premier après-midi au bord de la piscine avec Emily, son véritable amour...

Une odyssée jubilatoire aux 1001 rebondissements qui offre une alternative rafraîchissante à la morosité ambiante !

Paul, le narrateur, réparateur de machine à écrire de son état, se rend à l'Institut médical en prévision d'une greffe vitale, va se retrouver face à une piscine remplie d'organes, où une jeune femme, Emily, veille sur eux. Paul tombe amoureux immédiatement et n'aura qu'une idée en tête : revoir Emily. Cette brève rencontre déclenche une série d'aventures extraordinaires pour Paul, impliquant une tache tenace sur son tapis, un volcan, une aventure dans un piano-bar avec une certaine Calypso Sally, et bien d'autres péripéties. Paul ne cesse cependant de repenser à ce premier après-midi au bord de la piscine avec Emily, son véritable amour...

Une odyssée jubilatoire aux 1001 rebondissements qui offre une alternative rafraîchissante à la morosité ambiante !

Scarborough — Luc Dagognet

Un livre mystérieux, une mélodie entêtante, une petite ville en Angleterre, à défaut de bien savoir le prononcer, vous allez adorer Scarborough !

Ça remonte à quand, la dernière fois que vous avez lu un livre avec le même plaisir que ceux que vous lisiez sous la couette lorsque vous aviez 12 ans ?

Embarquez sur les traces d'une mélodie entêtante dans une petite ville d'Angleterre avec l'un des romans les plus plaisants de ce début d'année 2025.

Embarquez sur les traces d'une mélodie entêtante dans une petite ville d'Angleterre avec l'un des romans les plus plaisants de ce début d'année 2025.

Les animaux ont-ils des droits ?

Pourquoi les animaux sont-ils considérés comme des biens meubles par la loi alors qu’ils ont été reconnus comme étant doués de sensibilité ? Pourquoi les bêtes d’élevage ont-elles moins de valeur à nos yeux que nos compagnons domestiques ? Par ailleurs, le sort de ces derniers est-il vraiment plu...

La philosophe Florence Burgat dresse un état des lieux précis sur la condition animale en France et dans le monde. Qu’ils soient de compagnie, d’élevage ou sauvages, qu’il s’agisse de mammifères, de poissons ou d’oiseaux, le statut de chacun de ces animaux est passé au crible.

Outre l’aspect philosophique de la condition animale, l'auteure nous initie avec beaucoup de simplicité au monde encore restreint du droit animalier, ses terminologies juridiques, ses articles de lois et ses jurisprudences. Ce petit livre de La Documentation Française s’adresse à tous les néophytes qui se questionnent sur les droits des animaux.

Outre l’aspect philosophique de la condition animale, l'auteure nous initie avec beaucoup de simplicité au monde encore restreint du droit animalier, ses terminologies juridiques, ses articles de lois et ses jurisprudences. Ce petit livre de La Documentation Française s’adresse à tous les néophytes qui se questionnent sur les droits des animaux.

Les animaux ont-ils des droits ?

Auteur : Florence Burgat

Éditeur : La Documentation française

9,90 €

Trois philosophes en deuil

« C'est la vie... ! »

S'il est un drame intemporel et universel c'est bien celui de la mort d'un proche ou d'un être aimé. Et avec elle son émotion non moins universelle qui est le chagrin ainsi que son lot de questions. Comment faire le deuil ? Peut-on faire le deuil ? Et qu'est-ce que cela signifie, d'abord, faire le deuil ?

Dans l'optique d'apporter un début de réponse à ces questions voire, pourquoi pas, quelques méthodes pour réussir à surmonter son chagrin, Robert D. Richardson nous raconte comment trois grands philosophes, Emerson, Thoreau et William James, ont fait face à la mort. Et ces noms n'ont pas été choisis au hasard dans la mesure où, non seulement, ces derniers ont été en relation plus ou moins directe, mais surtout, ils ont tiré du deuil des enseignements peu ou prou similaires.

Pour chacun de ces philosophes, en effet, la mort a été comme la première étape d'une rencontre avec la nature. « Au cours de ces heures passées au Jardin des Plantes à entrer en profonde symbiose avec le monde naturel, le très puissant principe de vie en vient à supplanter entièrement les sentiments de perte et de désespoir auxquels Emerson avait succombé. » (...) « Nous pouvons mieux comprendre le phénomène de la mort dans le domaine animal lorsque nous l'observons au préalable dans le règne situé juste au dessus de nous : le monde végétal. La mort de la puce et celle de l'éléphant ne sont que des phénomènes de la vie et de la nature. »

Autrement dit, le naturalisme permet la bascule d'un regard anthropocentré vers un regard écocentré qui permet à son tour l'acceptation et la sagesse propre aux philosophes. L'observation de la nature permet de comprendre et, encore mieux, d'éprouver que la mort est aussi ordinaire que la vie ; qu'elle est même une loi du cycle du vivant et non un accident. Tout est presque une question de regard, de point de vue. Il suffit pour cela de contempler le rythme des saisons à la manière de Thoreau, qui écrit dans son journal : « selon que nous voyons les choses en phase de croissance ou de dissolution, dans la vie ou dans la mort (...) si nous observons la nature comme quelque chose qui s'interrompt en un instant, tout paraît se mortifier et se décomposer, mais vue comme quelque chose qui avance, elle est belle. »

À ce surmontement de la mort par le naturalisme et la philosophie, Williams James, filleul et contemporain d'Emerson, ajoute une approche davantage psychologique. Grâce à la belle notion de résistance autonome du moi au monde, ce dernier postule que « l'attitude n'est pas tout mais elle presque tout. » Selon lui, bien souvent, il suffit de changer d'attitude, de décider, d'agir ou de créer de nouvelles habitudes pour maîtriser ses émotions. Ces dernières succèderaient à l'action bien plus que l'inverse. « Chacun sait comment la fuite aggrave un accès de panique et comment on aiguise le chagrin ou la colère en laissant libre cours aux symptômes de ces passions. Chaque crise de larmes avive le chagrin et en appelle une plus violente encore (...) Refusez-vous à exprimer une passion, et elle meurt. »

En résumé, la mort fait partie de la vie et le chagrin est une émotion comme une autre qu'il est possible de dominer. Du reste, telles sont les leçons retenues par ces trois philosophes en deuil qui, comme tout être humain, ont été ébranlés par la mort d'un proche et s'en sont sortis commes ils ont pu, en l'occurence plutôt par le haut.

Un récit biographique et philosophique passionnant et porteur d'espoir qui, en parlant de la mort, nous invite à aimer encore plus la vie, la nature et le vivant !

Dans l'optique d'apporter un début de réponse à ces questions voire, pourquoi pas, quelques méthodes pour réussir à surmonter son chagrin, Robert D. Richardson nous raconte comment trois grands philosophes, Emerson, Thoreau et William James, ont fait face à la mort. Et ces noms n'ont pas été choisis au hasard dans la mesure où, non seulement, ces derniers ont été en relation plus ou moins directe, mais surtout, ils ont tiré du deuil des enseignements peu ou prou similaires.

Pour chacun de ces philosophes, en effet, la mort a été comme la première étape d'une rencontre avec la nature. « Au cours de ces heures passées au Jardin des Plantes à entrer en profonde symbiose avec le monde naturel, le très puissant principe de vie en vient à supplanter entièrement les sentiments de perte et de désespoir auxquels Emerson avait succombé. » (...) « Nous pouvons mieux comprendre le phénomène de la mort dans le domaine animal lorsque nous l'observons au préalable dans le règne situé juste au dessus de nous : le monde végétal. La mort de la puce et celle de l'éléphant ne sont que des phénomènes de la vie et de la nature. »

Autrement dit, le naturalisme permet la bascule d'un regard anthropocentré vers un regard écocentré qui permet à son tour l'acceptation et la sagesse propre aux philosophes. L'observation de la nature permet de comprendre et, encore mieux, d'éprouver que la mort est aussi ordinaire que la vie ; qu'elle est même une loi du cycle du vivant et non un accident. Tout est presque une question de regard, de point de vue. Il suffit pour cela de contempler le rythme des saisons à la manière de Thoreau, qui écrit dans son journal : « selon que nous voyons les choses en phase de croissance ou de dissolution, dans la vie ou dans la mort (...) si nous observons la nature comme quelque chose qui s'interrompt en un instant, tout paraît se mortifier et se décomposer, mais vue comme quelque chose qui avance, elle est belle. »

À ce surmontement de la mort par le naturalisme et la philosophie, Williams James, filleul et contemporain d'Emerson, ajoute une approche davantage psychologique. Grâce à la belle notion de résistance autonome du moi au monde, ce dernier postule que « l'attitude n'est pas tout mais elle presque tout. » Selon lui, bien souvent, il suffit de changer d'attitude, de décider, d'agir ou de créer de nouvelles habitudes pour maîtriser ses émotions. Ces dernières succèderaient à l'action bien plus que l'inverse. « Chacun sait comment la fuite aggrave un accès de panique et comment on aiguise le chagrin ou la colère en laissant libre cours aux symptômes de ces passions. Chaque crise de larmes avive le chagrin et en appelle une plus violente encore (...) Refusez-vous à exprimer une passion, et elle meurt. »

En résumé, la mort fait partie de la vie et le chagrin est une émotion comme une autre qu'il est possible de dominer. Du reste, telles sont les leçons retenues par ces trois philosophes en deuil qui, comme tout être humain, ont été ébranlés par la mort d'un proche et s'en sont sortis commes ils ont pu, en l'occurence plutôt par le haut.

Un récit biographique et philosophique passionnant et porteur d'espoir qui, en parlant de la mort, nous invite à aimer encore plus la vie, la nature et le vivant !