Les origines

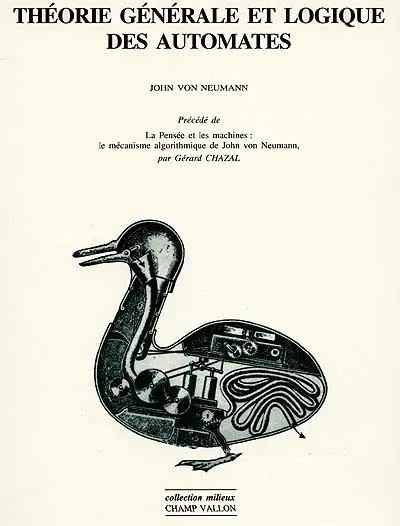

C’est en 1956, lors d’une conférence à Dartmouth (USA), que le terme d’ « intelligence artificielle » est proposé par le mathématicien et informaticien John McCarthy. Ce dernier est également le créateur du langage de programmation LISP, qui a profondément transformé la manière dont les programmeurs interagissent avec les ordinateurs. Mais on pourrait remonter encore plus loin, jusqu'aux pionniers du XXe siècle. Alan Turing, un des pères de l'ordinateur moderne, posait déjà la question « Les machines peuvent-elles penser ? » quand Kurt Gödel, logicien et mathématicien, en anticipait les limites logiques. John von Neumann, un autre des pères de l’ordinateur moderne, comparait, lui, déjà, le fonctionnement de la machine à celui du cerveau humain.

L’apport des neurosciences

L’histoire de l’IA est donc marquée par de grandes figures des mathématiques, de la logique, de l’informatique, mais aussi des neurosciences. L’intelligence artificielle naît la même année que les sciences cognitives (1956) et ces deux disciplines vont coévoluer pour tenter de doter les machines d’une capacité de raisonnement (Gardner, 1985). Dans les années 1980 et 1990, le modèle du système neuronal humain inspire directement l’architecture des IA, avec des unités de traitement (les neurones) reliées entre elles par des connecteurs (les synapses). Ce courant, appelé connexionnisme, débouche sur le deep learning, ou apprentissage profond, basé sur des réseaux de neurones artificiels.

De l'usage multiple de l'IA

Dès les années 2000, l’IA est déjà présente dans les moteurs de recherche comme Google, Amazon ou YouTube, dans nos GPS ou encore dans les jeux, comme l’illustre le fameux Deep Blue d’IBM, qui battit le champion d’échecs Garry Kasparov. On la retrouve également dans la médecine, la recherche scientifique, l’industrie (automatisation, amélioration de la productivité) ou encore la défense. Dès les années 1990, l’armée utilise l’IA pour le guidage de missiles ou le pilotage de drones semi-autonomes. Depuis 2010, ses usages se sont élargis à l’analyse de masses de données issues des satellites ou des écoutes, à la reconnaissance d’images, à la cyberdéfense ou encore aux robots terrestres autonomes.

Dans les grandes entreprises de la tech comme Apple, Meta ou X (anciennement Twitter), l’IA est omniprésente : elle personnalise les contenus, automatise des tâches, sécurise les systèmes, crée des suggestions et analyse les comportements des utilisateurs. Sur les réseaux sociaux, elle sélectionne les tweets, publications, vidéos ou suggestions d’amis en fonction de l’activité de l’utilisateur. Chez Apple, l’IA est utilisée pour la reconnaissance faciale (Face ID) ou encore pour l’optimisation des photos.

Des enjeux éthiques, sociaux, environnementaux et même métaphysiques

« Amplifier l'intelligence humaine, comme les machines ont amplifié la force physique » : telle est l’ambition de l’IA, selon Yann Le Cun, ingénieur français et prix Turing 2018, considéré comme l’un de ses principaux concepteurs chez Meta. Pourtant, un autre pionnier va tirer la sonnette d’alarme : Geoffrey Hinton, neurobiologiste, informaticien, et prix Nobel de physique 2025 avec John Hopfield, déclare : « Nous devons nous inquiéter d’un certain nombre de conséquences négatives. En particulier, de la menace que ces technologies deviennent incontrôlables. » Cet ancien de Google appelle même à suspendre les développements tant que leur maîtrise n’est pas garantie.

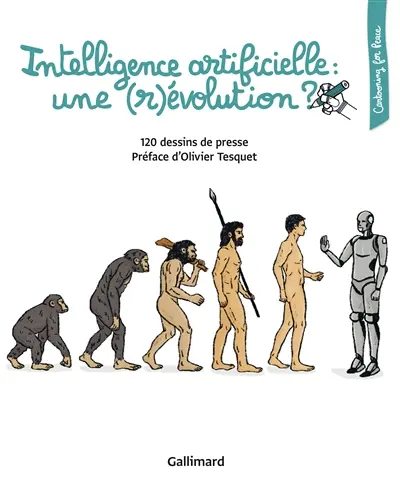

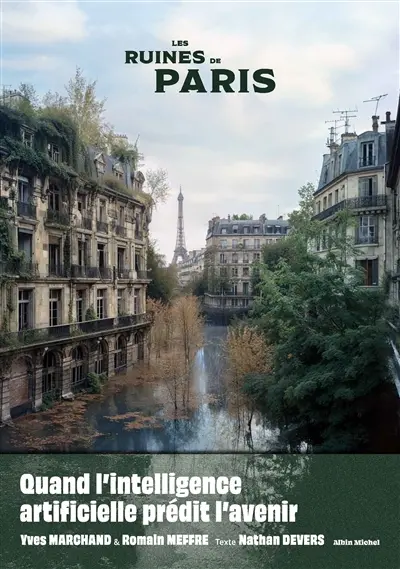

Le développement exponentiel de l’IA pose en effet de nombreuses questions : éthiques (respect de la vie privée, transparence des décisions algorithmiques), sociales (biais, discriminations), environnementales (consommation énergétique des modèles), mais aussi politiques. L’IA est accusée d’avoir déjà contribué à la déstabilisation de démocraties, en influençant les opinions ou en manipulant les débats publics à travers les réseaux sociaux. Par sa capacité à simuler une interaction humaine, elle rend de plus en plus floues les frontières entre humain et machine. Philosophes et anthropologues tentent aujourd’hui de saisir l’ampleur de ce tournant civilisationnel et anthropologique. Comme le résume le paléoanthropologue Pascal Picq, l’IA nous oblige à repenser ce tournant que l’humanité est en train de vivre.

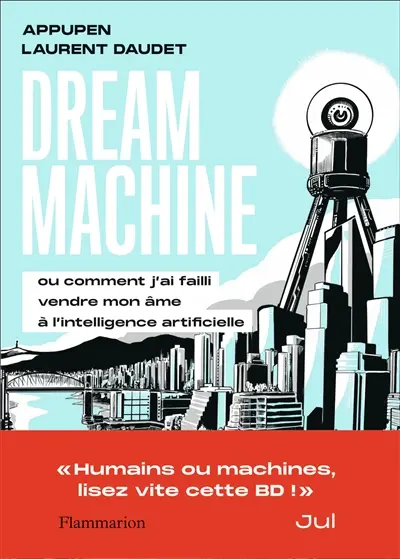

La science-fiction a depuis bien longtemps compris quels étaient les enjeux et les risques de cette révolution technologique et des auteurs ont anticipé avec une clairvoyance stupéfiante les questions éthiques consubstantielles à l’émergence de cette nouvelle forme d’intelligence. Faut-il donc alors trembler devant l’angoisse qu’éprouve Hal, super ordinateur de bord du vaisseau spatial Discovery spatial dans le film de hard science-fiction 2001, l’Odyssée de l’Espace, lorsqu’il comprend qu’il va être définitivement déconnecté par le professeur Dave Bowman.

HAL 9000 : « J’ai peur, Dave… Dave, mon esprit s’en va… Je le sens. Je le sens. Mon esprit s’en va. Il n’y a aucun doute. Je le sens. Je le sens. Je le sens. J’ai… peur… »

L’avenir nous dira si, comme l’astronaute du film de de Kubrick, nous saurons, ou non, rester maître de la machine.

Chargement...

Chargement...

Qu'est-ce que l'IA?

Un dossier de

Isabelle P.

Publié le 18/04/2025

Depuis 2022 et la démocratisation de ChatGPT, l’intelligence artificielle a déferlé dans nos vies comme une vague submersive. Si elle a ouvert d’immenses perspectives, elle a aussi ébranlé bien des certitudes. L’IA, serait-elle cette mythique boîte de Pandore, dont la curiosité libéra tous les maux de l’humanité ? Elle est surtout le vecteur d’une véritable révolution technologique, quand bien même, du point de vue technique, elle pourrait se targuer d’exister depuis près de 70 ans.