Depuis les années 1970

Dès les années 1970, dans le sillage de Mai 1968, les mouvements féministes français se mobilisent et s’organisent, notamment autour du MLF. Brandissant des cintres (utilisés pour les avortements illégaux) comme symboles de leur lutte pour la libre disposition de leurs corps, les militantes organisent une première marche internationale des femmes pour la contraception et l'avortement libres et gratuits. Pour cause : l’avortement est un délit, bien que les femmes le pratiquent depuis toujours, dans des conditions précaires et dangereuses justifiées par sa répression.

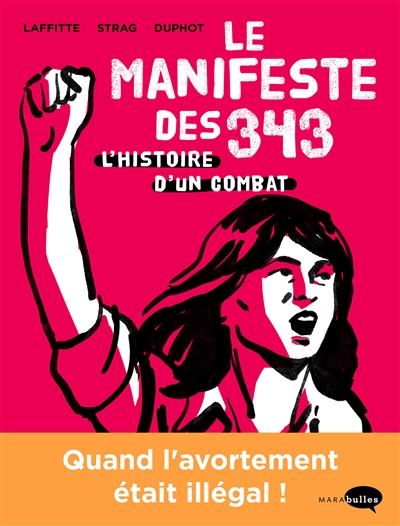

En 1971, le Nouvel Observateur publie une pétition appelant à la légalisation de l’avortement : le Manifeste des 343, une liste de 343 Françaises connues et inconnues qui ont le courage de signer le manifeste “Je me suis fait avorter”, s’exposant alors à des poursuites pénales. Parmi elles, certaines personnalités publiques comme Agnès Varda et Simone de Beauvoir, signant en ces termes son combat pour la libre disposition du corps des femmes: “Un million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre”.

L’année suivante, le Procès de Bobigny continue d’agiter les débats autour de la dépennalisation et de la légalisation de l’IVG : une jeune fille mineure est poursuivie pour avoir avorté suite à un viol, aidée de sa mère, elle aussi poursuivie pour complicité de meurtre. C’est l’avocate féministe Gisèle Halimi qui assure leur défense et obtient leur relaxe, un combat retentissant qu’elle relate dans son essai La Cause des femmes (folio). Au combat judiciaire s’ajoutent d’autres mobilisations de terrain : la création du MLAC par des médecins et militants (Mouvement pour la liberté de l’avortement et la contraception) ainsi que le Mouvement français pour le planning familial, soutenu par certains syndicats. Ces groupes mènent des manifestations, organisent des bus de femmes allant avorter à l’étranger, récoltent de l’argent pour les femmes les plus défavorisées; elles mènent également un travail de prévention sur la contraception et la vie affective. Les médecins et professionnels de santé se saisissent de la question, publiant en 1973 le Manifeste des 331: 331 médecins revendiquant avoir pratiqué des avortements malgré l’interdiction par la loi française.

Après une loi sur la contraception libre et gratuite portée et défendue par la ministre de la santé Simone Veil, c’est en 1975 que la loi sur droit à l’avortement est votée et promulguée. Depuis, la loi a été renforcée et s’est transformée pour garantir l’accès aux femmes à l’IVG : en 1982, le remboursement de l’IVG par la Sécurité sociale est voté à l’assemblée (loi Roudy). C’est au début des années 2000 que le délai est allongé de 10 à 12 semaines (pour 14 semaines aujourd’hui), dispensant également les mineures d’autorisation parentale.

“Mon corps, mon choix”

En juin 2022, la Cour suprême des Etats-Unis révoque l’arrêt Roe v. Wade (1973) qui reconnaissait l’avortement comme un droit protégé par la Constitution américaine. Un bouleversement politique qui fait également écho à la régression du droit à l’avortement en Pologne ou en Hongrie. En France, une proposition de loi est en cours, prévoyant d’inscrire la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse dans la Constitution de 1958.

En 2022, le rapport de la DRESS montre que “dans les faits, en France, le recours à l’avortement est inégal selon le profil, le lieu de résidence ou le niveau social des femmes”. Disparités territoriales, inégalités d’accès aux politiques de santé publique, inégalités de ressources et d’accès à une éducation sexuelle et affective suffisante. S’ajoute à cela un déficit de praticiens et la difficulté d’accéder à des centres pratiquant les IVG, dans des délais qui le permettent : depuis une quinzaine d'années, 130 plannings familiaux ont fermé sur le territoire français.

Alors, qu’en est-il réellement de la situation de l'avortement en France aujourd’hui ? Autant de perspectives abordées dans “Sociologie de l’avortement” de Marie Mathieu et Laurine Thizy, aux éditions La Découverte. Tout en revenant sur l’histoire de l’IVG et l’autonomie procréative des femmes, les deux chercheuses prolongent une réflexion sur les pratiques réelles et les mobilisations contemporaines : charge contraceptive, stigmatisation, travail des professionnels de santé... Un essai sérieux apportant de solides arguments en faveur du droit à l'avortement.

“N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant.” nous dit Simone de Beauvoir (Le Deuxième sexe, 1949).

Chargement...

Chargement...

Liberté, égalité, IVG

Publié le 12/08/2023

En France aujourd’hui, une femme sur trois a recours à l’IVG au moins une fois au cours de sa vie. Des “faiseuses d’ange” à loi Veil du 17 janvier 1975, et jusqu’à la révocation de l'arrêt Roe v. Wade aux Etats-Unis en juin 2022, retour sur l’histoire d’une mobilisation pour les droits des femmes, des années 1970 à aujourd’hui

Sociologie de l'avortement

Autour de l'avortement

J'ai avorté et je vais bien, merci

Auteur : Les Filles des 343 (Coulombiers, Sarthe)

Éditeur : la Ville brûle

8,00 €

Interruption : l'avortement par celles qui l'ont vécu

Auteur : Sandra Vizzavona

Éditeur : Le Livre de poche

7,20 €

Avorter, un droit en danger ?

Auteur : Ghada Hatem-Gantzer

Éditeur : De La Martinière Jeunesse

3,50 €