Fêter, entrer dans le rêgne privilégié de l’ambiance et de la totalité (couleur, espace, lumière), sensationnel, épiphanique, ou les corps se désinhibent un temps : éprouver la puissance de l'euphorie, du mouvement et de la vivacité. Extatique, la fête attrait à l'expérience de la libération et de la transcendance, convoquant le dyonisiaque, le rituel. Parce qu'elle nous dépasse et incarne l’extraordinaire, l'expérience cathartique en soi, "l'insurrection des sens" (Pierron), la fête est sacrée. Des cérémonies païennes qui honoraient le cycle de la nature et de la vie, aux rituels de passsages et d’intronisation, c'est un fait social total, une régulation de notre rapport au divin et au spirituel.

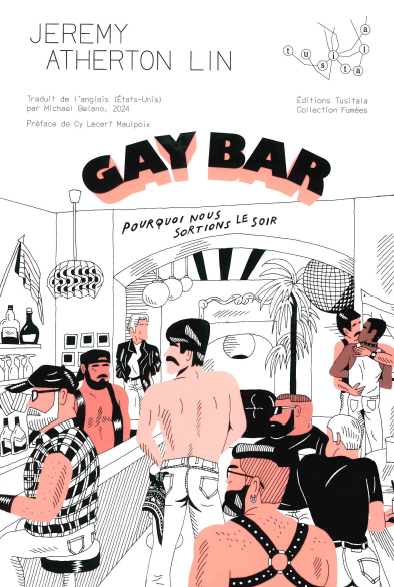

Si le régime de la fête peut se dérober à notre régime social, il a dans toute son ambivalence une codification inhérente et nécessaire à son déroulement. C’est à la fois un espace de libération et de contrainte, miroir de nos pratiques sociales (l’enjeu des violences faites aux femmes en milieu festif, par exemple) ou le lieu par excellence de l'émancipation. Parce qu’elle permet de s’amuser à déjouer les normes, la fête a toujours été le lieu où les groupes marginalisés ont pu trouver communauté et imaginer de nouvelles façons de s’organiser face la domination, la violence, la répression. Dans son livre Gay bar, Jeremy Atherton Lin retrace ce que le bar gay syncrétise des vies homosexuelles, de l'appartenance, de la stigmatisation, de la respectabilité et de la construction des identités. Le bar gay, festif par excellence, est un habitat, un seuil, un sanctuaire, où se croisent les sociabilités, les vulnérabilités, les désirs et les devenirs. C'est aussi une géographie en soi, un témoin, une littérature clandestine.