« Free hugs ! »

Un inconnu avec une pancarte vous interpelle, sur votre trajet pour vous rendre au supermarché. Pensez-y à deux fois avant de passer votre chemin. Vous avez peut-être plus besoin d’un gros câlin que d’une boîte de haricots verts.

Vous en doutez ? Vous pensez que l’homme doit avant tout se nourrir, se chauffer, se mettre à l’abri ? que la tendresse vient après ? Que la bienveillance est un luxe ? Et si l’on vous disait qu’un siècle de découvertes scientifiques contredit cette idée reçue, et que les petites attentions font en réalité une très grande différence ?

Revenons un peu en arrière. Dans les années 1930, on pouvait voir, dans un petit village d’Autriche, un jeune homme tout ce qu’il y a de plus sérieux faire scrupuleusement le tour de son jardin, à la tête d’une procession de petits oisons qui le suivait en file indienne. Konrad Lorenz, l’un des plus éminents biologistes de ce siècle, avait découvert le phénomène d’empreinte : l’attachement irréversible des jeunes oiseaux à la première figure en mouvement qu’ils perçoivent peu après leur naissance.

Dans les années qui suivirent, le psychologue Harry Harlow établit que des bébés singes isolés dans des cages préfèrent se blottir contre une poupée duveteuse plutôt que contre une armature métallique munie d’un biberon.

L’idée de l’attachement était née, et avec elle un nouveau regard sur notre part animale.

Le besoin de créer un lien affectif, d’interagir avec un autre être que nous et de nouer une relation est inné, instinctif et fondamental.

Il est si important pour nous que des nouveau-nés, privés de contacts émotionnels, peuvent en mourir. Les orphelins d'après-guerre ont, malheureusement, fourni de nombreux exemples des ravages causés par ce type de « carences affectives ».

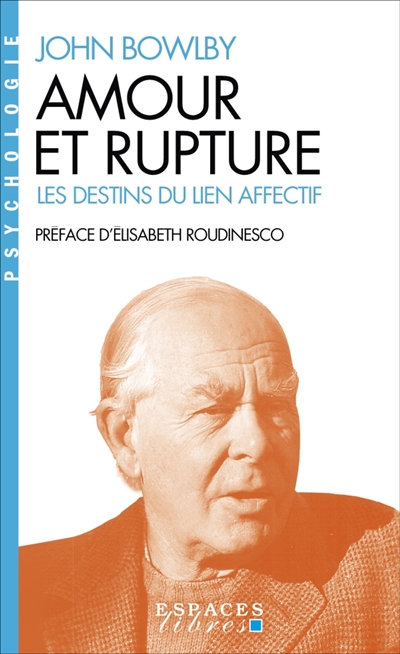

Et c’est au mérite du psychanalyste John Bowlby qu’il revient d’avoir tiré les leçons de ces enseignements et d’avoir formulé, en 1959, la théorie de l’attachement telle que nous la connaissons : la tendance primaire et permanente de l’enfant à rechercher le contact avec une figure parentale. Non pas pour créer de l’amour, mais pour survivre, tout simplement.

Au-delà de la recherche de nourriture et de sécurité matérielle, chaque enfant à un besoin viscéral de nouer une relation affective.

Un premier lien nécessaire pour la survie du nourrisson donc, mais qui s’avère également décisif pour toute votre vie, car il peut sensiblement modifier votre manière d’explorer votre environnement, d’aborder les autres et de nouer d’autres liens, tout au long de votre existence.

Dans les années 1960, la psychologue Mary Ainsworth effectue un pas décisif en ce sens. Elle montre, grâce à une procédure expérimentale, que les enfants mis en présence d’inconnus, et laissés seuls par leur parent, se comportent différemment en fonction du type d’attachement qu’ils ont noué avec eux. C’est la « situation étrange », qui donne une assise empirique à la théorie de Bowlby.

Curieux, inquiet, placide ou téméraire : les premiers liens que nous tissons imprègnent nos conduites et façonnent notre rapport au monde. Une fois devenus adultes, ils influencent encore nos propres manières de prendre soin de nos enfants ou de nouer de nouvelles relations.

L’attachement se renouvelle notamment au sein du couple. Une fois passé le fameux « coup de foudre », quand les liens s’affermissent, que les sentiments se développent et s’entremêlent au désir, l’amour peut commencer à s’épanouir à travers une relation de confiance mutuelle, basée sur ce lien naturel.

« Et ils vécurent heureux… »

Certes, la vraie vie n’est pas un conte de fée. Les choses ne se passent pas toujours aussi bien et nous pouvons nous méfier,à juste titre, des belles promesses propagées par nos romans à l’eau de rose préférés. Tâchons toutefois de ne pas nous aimer moins que de raison. Dans notre société moderne qui survalorise l’individu et les passions fugitives, gardons nous d'oublier cette leçon essentielle de la psychologie : c’est notre sécurité affective qui nous permet de prendre des risques, ce sont nos attaches qui nous rendent libres, et ce sont les autres qui nous permettent d’être nous-mêmes.

Qu'on le veuille ou non, nous sommes faits des liens que nous tissons avec les autres. À nous de faire en sorte que ce soit pour le meilleur.

Chargement...

Chargement...

L'Attachement : un lien pour la vie

Un dossier de

Guillaume D.

Publié le 16/04/2025

Pour les premiers jours de notre vie comme dans nos relations amoureuses, le cœur a bel et bien ses raisons

Comprendre l'Attachement

De l'espèce à l'individu, de la naissance à l'âge adulte, découvrez les liens qui nous font vivre

Nos maux d'amour

Que devient l'amour dans nos sociétés modernes ? Est-il encore possible de nouer des liens consistants avec l'être aimé ?

Construire des liens durables

Pour donner à votre enfant un sentiment d'attachement sécurisant ou pour consolider votre relation de couple, le pouvoir de créer un lien durable est toujours entre vos mains.