Chargement...

Chargement...

En luttes

Penser les inégalités

Un dossier de

Matis D.

Publié le 19/04/2025

En réponse à la répression et aux injustices, qui sont celles et ceux qui refusent l'inacceptable ?

"Le problème ce n'est pas la désobéissance, le problème c'est l'obéissance". Dans Violence : The crisis of America Confidence (livre malheureusement que partiellement traduit en France), l'historien Howard Zinn reprend les questionnements émis par Wilhelm Reich autour de la désobéissance civile. Quand tout le monde ne mange pas à sa faim, que la guerre gronde quelques frontières plus loin et que la violence règne, que faire des gens qui s'y accommodent ? Dans cette vision de soulèvement très libertarienne (et donc américaine) où le peuple est autant victime que coupable, Zinn émet tout de même l'idée que l'histoire, indispensable à la bonne compréhension des oppressions sociales, est un "instrument de prise de conscience et d'émancipation".

Moins extrême, certaines alternatives à la rébellion contrecarrent le système de manières très ingénieuses. Entre désobéissance, révolte et réformisme, un entre-deux utopiste voit parfois le jour comme chez les Santiago Boys, des ingénieurs chiliens cherchant à développer un Internet socialiste (Les Santiago Boys, des ingénieurs utopistes face aux big tech et aux agences d'espionnage, Evgeny Morozov, éditions Divergences, 2024), ou à la conception de la communauté chère à Starhawk (Comment s'organiser ? : manuel pour l'action collective, Starhawk, Cambourakis, 2021). Partout autour du monde, il y a autant de manières de repenser la société que de gens prêts à la contredire.

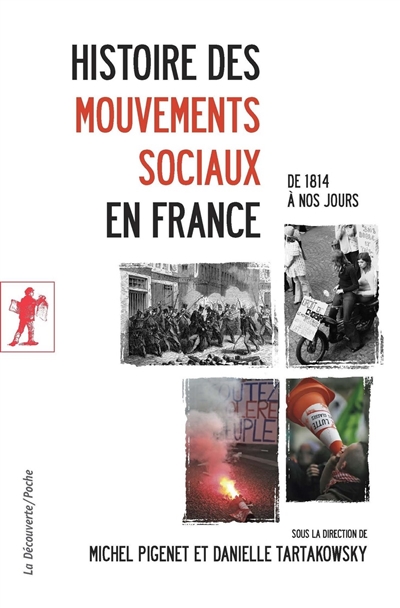

De l'autre côté de l'Atlantique, les Français sont dans l'imaginaire international un peuple contestataire, gréviste et manifestant, dans la rue pour quelques oui et beaucoup de non. Cette récurrence de la lutte sociale fait partie intégrante de l'histoire française, et la Révolution semble en être le parfait exemple. Menant à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, cette avancée capture l'aspect essentiel de ces luttes pour les avancées sociales. En abordant autant cette période de l'histoire que la constitutionnalisation de l'IVG en 2024 dans son dernier livre On s'est battu·es pour les gagner : histoire de la conquête des droits en France, Mathilde Larrère revient sur ces grands soulèvements en mettant au centre de ces avancées la mobilisation collective contre certaines institutions. Clairement exposées et racontées, le livre sépare ces différentes revendications en plusieurs catégories de droits (les droits naturels ; politiques ; sociaux ou reproductifs) mais aussi entre différentes tribus sociales, minorisées et invisibilisées (les droits des "sans-papiers" ; les droits des LGBTQIA+ ; les droits de femmes). En parcourant les différentes portées politiques et historiques de ces luttes, parfois en passant par ses grandes figures, Mathilde Larrère célèbre le progrès tout en rappelant de ne pas faiblir car "à la fin on va gagner ! Donc, si on gagne pas... c'est que c'est pas fini".