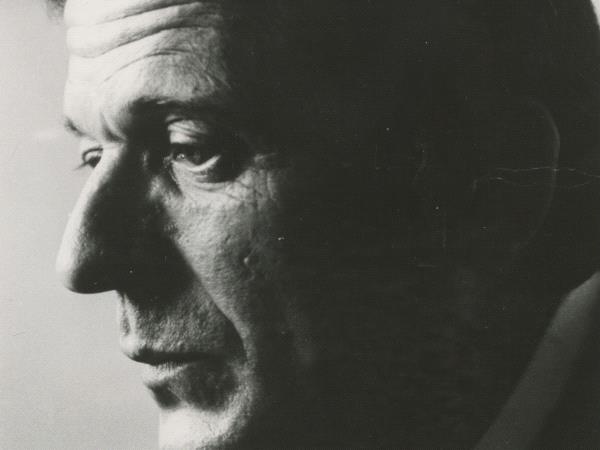

Le 20 mars prochain, à l'occasion du centenaire de la naissance de Gilles Deleuze, rendez-vous à la station ausone à 18h pour une conférence de David Lapoujade autour de Gilles Deleuze.

Né en 1925, Deleuze a bousculé la tradition philosophique : dans le sillage de Mai 68, il est précurseur de la French Theory et du poststructuralisme aux côtés de Guattari, Foucault, Derrida. Philosophe des devenirs et des transformations, il révolutionne profondément la méthode philosophique et l’ouvre à de nouveaux territoires, de nouvelles possibilités. Il s'agit de faire de la philosophie une boîte à outils, un "art de former, d'inventer, de fabriquer des concepts" : décloisonner la pensée et prendre la ligne de fuite, subvertir les modèles dominants et stériles. Agrégé en 1948, Deleuze est d’abord un historien de la philosophie, lecteur - créateur : il lit et commente Kant, Nietzsche, Bergson, Foucault, et tant d’autres, dé-multipliant et prolongeant leur pensée, dans un dynamisme intense et foisonnant. Amateur d’art, de peinture et de cinéma, son chantier philosophique est aussi esthétique, tout en empruntant à la psychanalyse, la littérature, la politique.

- "La pensée ne se meut pas d’elle-même, elle est secouée, violée, contrainte à se poser son problème"

Dans sa thèse principale, Différence et répétition (paru en 1968 aux PUF), Deleuze s'intéresse à la représentation, au double et à la multiplicité. La différence devient une force transformatrice, une puissance active qui engendre de nouvelles idées, tandis que la "répétition" n'est plus une simple reproduction mais une unique réactualisation des possibles, une "répétition créative". Ainsi, Différence et Répétition ne sont plus des retours au même ou de simples renouvellements, mais les conditions d'émergence de nouvelles idées qui peuvent alors transformer le monde. En cela, Deleuze incarne le philosophe des multiplicités, rendant son dynamisme et sa vivacité à la pensée philosoĥique et sa force émancipatrice au sein de la société. Si Deleuze s'attelle à décloisonner la pensée, il fustige aussi le vieux style : l'écriture philosophique doit se renouveler, se réinventer... "Face à face, ou face à dos, faire bégayer la langue, et en même temps porter la langue à sa limite, à son dehors, à son silence" (Critique et clinique, Minuit, 1966)

-

"Ca respire, ca chauffe, ca mange" (L'Anti-Oedipe, Minuit, 1972)"

La pensée deleuzienne est un appel aux dehors, aux mondes pluriels, à emprunter les chemins de traverse. Contre l'immobilité et la torpeur de la bêtise, aller contre le préjugé d'une pensée naturelle et inné: on ne peut penser que face au problème, dans l'effort, la violence... mais aussi dans l'assemblage, le collectif. Car, une fois la pensée débarrassée des carcans écrasants et des modèles dominants, penser implique de prendre d'assaut de nouveaux territoires, sortir des formes traditionnelles de pensée et d'action pour explorer ensemble de nouveaux horizons, de nouvelles voies de libérations. Délaisser le vieux chêne et s’associer en… rhizome. C’est aux côtés de son grand ami le psychanalyste Félix Guattari qu’il développe dans Mille plateaux (Minuit, 1980), cette métaphore du rhizome pour imaginer des structures qui délaissent une hiérarchie verticale en faveur d’une ramification souterraine, horizontale, infinie et imprévisible. Avec Deleuze et Guattari, le rhizome, fluide, ouvert, devient un modèle de pensée multiple, A-structurale et interconnectée permettant la circulation et l'émergence d’une pensée libre et complexe.

Contre une psychanalyse freudo-lacanienne coercitive et enfermante, Deleuze et Guattari renversent le divan et opposent une véritable révolution du Désir : une libération matérialiste, géographique politique, un “appel aux devenirs”. Arracher le désir à l’idéalisme platonicien, au moralisme chrétien et à l’interprétation psychanalytique pour enfin le considérer dans son contexte social, politique et économique : c’est le cœur de la schizoanalyse de Deleuze et Guattari. « La thèse de la schizo-analyse est simple : le désir est machine, synthèse de machine, agencement machinique, — machine désirante. Le désir est de l’ordre de la production, toute production est à la fois désirante et sociale. Nous reprochons donc à la psychanalyse d’avoir écrasé cet ordre de la production, de l’avoir reversé dans la représentation. » (L’Anti-Oedipe, Capitalisme et schizophrénie, Minuit, 1972). Du sujet névrosé à la machine désirante, le Désir est construit : il n’est plus affaire de manque ni de frustration inhérente à l’individu psychanalysé, mais processus d’affirmation, subjectivation, d’assemblage, d’agencement avec le monde social.

- "Tout est politique": Deleuze contre le pouvoir répressif

Le Désir est au cœur de la critique deleuzienne du capitalisme développée dans Mille plateaux : au-delà de son système économique, le capitalisme est désigné comme un agent captant et orientant les désirs des individus, les intégrant dans une logique de contrôle, de production et de consommation. A l’heure du capitalisme digital, système fluide et schizophrénique, le pouvoir disciplinaire s’est déplacé vers le contrôle et la surveillance, intégrant nos désirs et nos comportements comme des flux de données, continuellement ajustés et modulés. L'avènement du “capitalisme morbide” exige que nous trouvions d’autres “lignes de fuite” : l’agir philosophique deleuzien, par son refus de la totalité et de toute forme d'oppression, et son appel à la créativité et à la liberté, est une philosophie de la résistance… tout en joie de penser.