en savoir plus

Carte fidélité

Permet à tous ses détenteurs d'obtenir 5% de réduction sur tous les livres lors du retrait en magasin (réduction non cumulable avec les réductions de type étudiant).

Offre également un certain nombre d'avantages auprès de nos partenaires.

Wishlist

Avec les favoris, retrouvez dans un espace les sélections effectuées au fur et à mesure de vos navigations dans le site.

Constituez pour votre usage personnel vos listes de livres en prévisions d'achats futurs et votre sélection d'articles, dossiers, événements, vidéos ou podcasts préférés ou à découvrir plus tard...

Il suffit simplement de cliquer sur "Ajout Favori" sur chaque page qui vous intéresse pour les retrouver ensuite dans votre espace personnel.

Requiert un compte Mollat

Mes Alertes

Requiert un compte Mollat

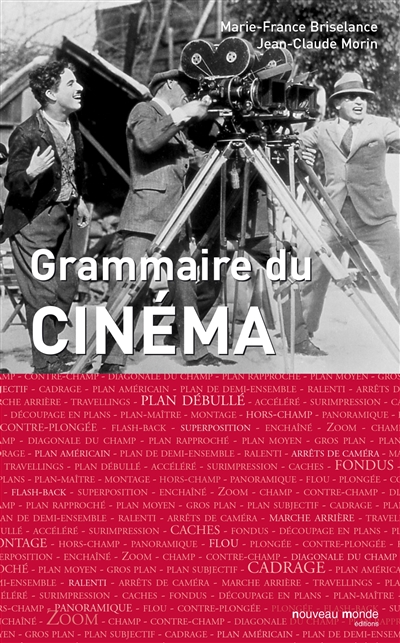

Grammaire du cinéma

Auteur : Marie-France Briselance

Auteur : Jean-Claude Morin

en savoir plus

Résumé

Le cinéma moderne emploie l'arrêt sur image, la surimpression ou les fondus, dans le même esprit que G. Méliès. Le langage cinématographique, dont les combinaisons multiples offrent des figures de style, est présenté à travers des exemples issus de films de A. Hitchcock, J.-L. Godard, S. Leone, S. Kubrick ou F. Lang. ©Electre 2025

Lire la Quatrième de couverture

Réduire la Quatrième de couverture

Grammaire du Cinéma

On ne peut pas aimer le cinéma sans vouloir en comprendre le langage. C'est le projet de cet ouvrage qui démonte bien des idées reçues.

Ainsi, ce ne sont pas les frères Lumière qui ont inventé le cinéma, c'est l'Américain Thomas Edison, dont le collaborateur Laurie Dickson tourne le premier film en 1891. En moins d'une génération, les cinéastes primitifs vont créer pas à pas un langage spécifique qui permettra à leurs films d'être vus et compris par les spectateurs du monde entier. Et si la naissance des six premiers arts majeurs se perd dans la nuit des temps, nous possédons en revanche tous les jalons de l'élaboration du langage du cinéma.

Aujourd'hui, c'est le même langage qui est utilisé, l'arrivée du parlant ne l'a nullement périmé, et pas davantage les autres avancées techniques. Les cinéastes actuels emploient de la même façon que Georges Méliès l'arrêt de caméra et la surimpression. Tels les cinéastes anglais de Brighton, ils ont recours au hors-champ et au plan subjectif. Ils pratiquent l'image par image à l'exemple du Français Émile Reynaud. De même qu'ils se servent des actions parallèles à la manière de David W. Griffith... Sont identifiés ici les « points de grammaire » dont les combinaisons multiples donnent les innombrables figures de style qui caractérisent le talent de chaque cinéaste.

Cet ouvrage est composé de deux parties. La première retrace comment les cinéastes ont inventé leur grammaire et la seconde étudie comment ils l'ont développée jusqu'à nos jours, et comment ils en redécouvrent la force dans des utilisations nouvelles. Se côtoient aussi bien Hitchcock, Godard, Sergio Leone, Welles, Eisenstein, Kubrick, Fritz Lang, que Jean-Pierre Jeunet ou Clint Eastwood... 314 films, de 1891 à nos jours, sont étudiés ou cités. Un album central de 1039 illustrations complète le texte.

Fiche Technique

Paru le : 21/01/2010

Thématique : Ecrits sur le cinéma

Auteur(s) : Auteur : Marie-France Briselance Auteur : Jean-Claude Morin

Éditeur(s) :

Nouveau Monde éditions

Collection(s) : Cinéma

Série(s) : Non précisé.

ISBN : 978-2-84736-458-3

EAN13 : 9782847364583

Reliure : Broché

Pages : 588

Hauteur: 23.0 cm / Largeur 15.0 cm

Épaisseur: 3.0 cm

Poids: 708 g