en savoir plus

Carte fidélité

Permet à tous ses détenteurs d'obtenir 5% de réduction sur tous les livres lors du retrait en magasin (réduction non cumulable avec les réductions de type étudiant).

Offre également un certain nombre d'avantages auprès de nos partenaires.

Wishlist

Avec les favoris, retrouvez dans un espace les sélections effectuées au fur et à mesure de vos navigations dans le site.

Constituez pour votre usage personnel vos listes de livres en prévisions d'achats futurs et votre sélection d'articles, dossiers, événements, vidéos ou podcasts préférés ou à découvrir plus tard...

Il suffit simplement de cliquer sur "Ajout Favori" sur chaque page qui vous intéresse pour les retrouver ensuite dans votre espace personnel.

Requiert un compte Mollat

Mes Alertes

Requiert un compte Mollat

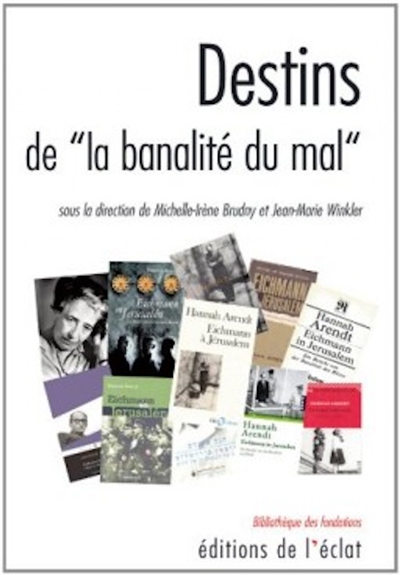

Destins de la banalité du mal

en savoir plus

Résumé

A l'occasion du 50e anniversaire du procès Eichmann, des historiens, psychiatres, écrivains et philosophes engagent un débat posthume sur un concept central, développé par Hannah Arendt en 1962 : la banalité du mal chez les bourreaux nazis. ©Electre 2025

Lire la Quatrième de couverture

Réduire la Quatrième de couverture

Depuis la parution de Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal en 1963, la notion centrale du livre de Hannah Arendt a fait l'objet de très nombreuses polémiques et discussions, dont quelques pièces sont données ici en appendice. Mais aujourd'hui, cinquante ans après le procès Eichmann, des historiens, des analystes, des écrivains et des philosophes engagent un débat posthume avec l'auteur du «rapport», autour des destins de cette «banalité du mal», qui a certes permis de méditer les écrits et les dires des exécuteurs et des victimes, mais n'a pas évité la banalisation problématique des bourreaux, transformant des criminels exterminateurs en «hommes ordinaires». Demeure ainsi la question de savoir comment la banalisation de la «banalité du mal» a pu jouer contre le sens de la formule d'Arendt, et dans quelle mesure elle n'a pas provoqué, à son tour, d'autres «maux de la banalité» dans le regard de nos contemporains sur l'Histoire.

Textes : Rolf Wintermeyer, Ressemblances. - Corinna Coulmas, Victimes et Täter. Impossibilité de la mémoire du mal ? - Gérard Rabinovitch, Fragments sur le Behemoth. Notes autour d'un syntagme oxymorique. - Jacquy Chemouni, L'homme ordinaire ou l'homme sans qualité : une approche psychodynamique de la banalité du mal. - Jürgen Ritte, Banalité et colportage : Le cas des Bienveillantes de Jonathan Littell. - Jean-Marie Winkler, Entre «banalité du mal» et banalisation de l'horreur. - Michelle-Irène Brudny, Anatomie de «la banalité du mal». - Édith Fuchs, La «banalité du mal» comme absence de pensée selon Hannah Arendt.

Documents : Irving Howe, Eichmann à Jérusalem et la controverse à New York. - Marie Syrkin, Hannah Arendt : Les habits de l'impératrice. - Roger Errera, Le cas Hannah Arendt. - Pierre Vidal-Naquet, La banalité du mal. - Manès Sperber, Le désastre incompris. - Michelle-Irène Brudny, La polémique Scholem/Arendt et le rapport à la «tradition».

Fiche Technique

Paru le : 07/04/2011

Thématique : Textes des Philosophes

Auteur(s) : Non précisé.

Éditeur(s) :

Eclat

Collection(s) : Bibliothèque des Fondations

Contributeur(s) : Directeur de publication : Michelle-Irène Brudny de Launay - Directeur de publication : Jean-Marie Winkler - Préfacier : Edith Fuchs - Préfacier : Michelle-Irène Brudny de Launay

Série(s) : Non précisé.

ISBN : 978-2-84162-228-3

EAN13 : 9782841622283

Reliure : Broché

Pages : 203

Hauteur: 22.0 cm / Largeur 15.0 cm

Épaisseur: 1.4 cm

Poids: 293 g