en savoir plus

Carte fidélité

Permet à tous ses détenteurs d'obtenir 5% de réduction sur tous les livres lors du retrait en magasin (réduction non cumulable avec les réductions de type étudiant).

Offre également un certain nombre d'avantages auprès de nos partenaires.

Wishlist

Avec les favoris, retrouvez dans un espace les sélections effectuées au fur et à mesure de vos navigations dans le site.

Constituez pour votre usage personnel vos listes de livres en prévisions d'achats futurs et votre sélection d'articles, dossiers, événements, vidéos ou podcasts préférés ou à découvrir plus tard...

Il suffit simplement de cliquer sur "Ajout Favori" sur chaque page qui vous intéresse pour les retrouver ensuite dans votre espace personnel.

Requiert un compte Mollat

Mes Alertes

Requiert un compte Mollat

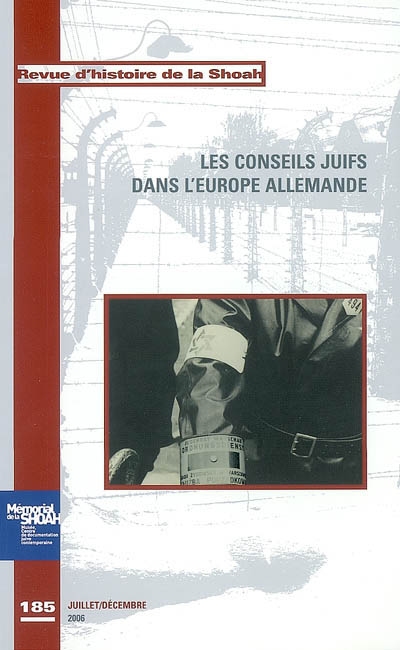

Revue d'histoire de la Shoah, n° 185. Les conseils juifs dans l'Europe allemande

en savoir plus

Résumé

Dès le début de l'Occupation, les autorités allemandes, par l'intermédiaire des SS, chargent les communautés juives de constituer un conseil juif (Judenrat) après la définition du principe en septembre 1939. Ce dossier étudie la controverse sur le sujet autour de trois axes : Unions nationales ; Conseils juifs ; Débats. ©Electre 2025

Lire la Quatrième de couverture

Réduire la Quatrième de couverture

Souvent confondus sous le terme polémique de Judenrat, les conseils placés par les Allemands à la tête des communautés juives de l'ensemble de l'Europe occupée ont-ils été des machineries impeccables autant qu'implacables, transposables dans tous les pays avec la même efficacité ? Précocement expérimenté à Vienne en 1938, le modèle autrichien du Judenrat domine les localités juives de Pologne où les situations sont cependant diverses. Ce modèle du Judenrat est ensuite transposé par les Allemands en 1941 aux communautés juives de Salonique, des pays baltes et des territoires soviétiques envahis, puis, en mars 1944 aux communautés juives de Budapest quand s'enclenche l'extermination des Juifs de Hongrie. Mais ce modèle ne correspond pas à la situation qui prévaut en Europe occidentale, si l'on excepte le cas d'Amsterdam.

Depuis plus d'un demi-siècle, le sujet est un enjeu de mémoires, souvent relayé par des articles, des ouvrages polémiques, voire des procès. Ils visent des «notables» juifs présumés «collaborateurs» : mais ce terme, qui implique un choix idéologique et une marge de négociation entre vainqueurs et vaincus, est-il pertinent quand il s'agit des Juifs ? Ces dirigeants étaient-ils étrangers à leurs communautés, étaient-ils «créatures» des nazis ? Placés à la tête des oeuvres d'assistance, avaient-ils un programme ? Pouvaient-ils être accusés d'avoir sciemment aveuglé leurs coreligionnaires au sujet des préparatifs de l'extermination, voire, pour prix de leur propre survie, de les avoir livrés ? Après guerre, de nombreux jurys d'honneur ont mis en cause des dirigeants de Conseils juifs (Amsterdam, Bruxelles, Paris, Europe centrale et Israël, même lors du procès Kasztner de 1955). Périodiquement relancées, ces accusations portent la marque d'un débat éthique dont la philosophe Hannah Arendt s'était fait l'écho au moment du procès Eichmann en 1961.

Fiche Technique

Paru le : 18/10/2006

Thématique : Revues d'Histoire Histoire européenne générale

Auteur(s) : Non précisé.

Éditeur(s) :

Mémorial de la Shoah

Collection(s) : Non précisé.

Contributeur(s) : Directeur de publication : Michel Laffitte - Directeur de publication : Georges Bensoussan

Série(s) : Non précisé.

ISBN : Non précisé.

EAN13 : 9782952440929

Reliure : Broché

Pages : 573

Hauteur: 24.0 cm / Largeur 15.0 cm

Épaisseur: 2.9 cm

Poids: 992 g