en savoir plus

Carte fidélité

Permet à tous ses détenteurs d'obtenir 5% de réduction sur tous les livres lors du retrait en magasin (réduction non cumulable avec les réductions de type étudiant).

Offre également un certain nombre d'avantages auprès de nos partenaires.

Wishlist

Avec les favoris, retrouvez dans un espace les sélections effectuées au fur et à mesure de vos navigations dans le site.

Constituez pour votre usage personnel vos listes de livres en prévisions d'achats futurs et votre sélection d'articles, dossiers, événements, vidéos ou podcasts préférés ou à découvrir plus tard...

Il suffit simplement de cliquer sur "Ajout Favori" sur chaque page qui vous intéresse pour les retrouver ensuite dans votre espace personnel.

Requiert un compte Mollat

Mes Alertes

Requiert un compte Mollat

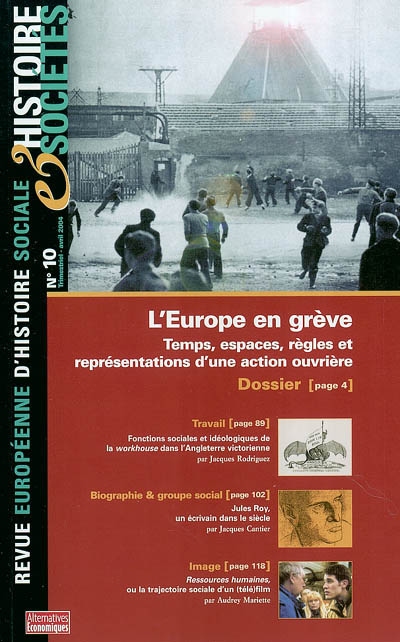

Histoire & sociétés, n° 10. L'Europe en grève : temps, espaces, règles et représentations d'une action ouvrière

en savoir plus

Résumé

La grève a contribué à construire historiquement un espace spécifique d'action et de transformation sociale autour duquel l'Europe a élaboré une modernité contradictoire et parfois dramatique en ritualisant graduellement le conflit industriel. Ensuite, toute l'Europe a connu la grève mais on continue à faire la grève différemment avec des objectifs, des moyens et des attitudes différents. ©Electre 2025

Lire la Quatrième de couverture

Réduire la Quatrième de couverture

«Cessons, si vous le voulez bien, de causer éternellement d'histoire nationale à histoire nationale, sans nous comprendre.»

Marc Bloch,

Pour une histoire comparée des sociétés européennes.

La grève est au coeur du système de relations sociales de l'Europe occidentale contemporaine. En dépit de l'annonce régulière de son dépérissement par la construction de sociétés consensuelles ou de son dépassement par la prolifération de nouveaux mouvements sociaux, elle demeure, à l'aube du XXIe siècle, un mode d'intervention majeure du salariat dans le champ social, mais aussi politique. Jusque-là rarement envisagés autrement que dans un cadre national, les conflits du travail bénéficient, dans ce dossier d'Histoire & Sociétés, d'une approche comparée qui ouvre de nouvelles perspectives d'analyse.

Dans une synthèse qui va de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, Stéphane Sirot dessine les grands traits des trois âges de la grève. D'abord interdite et réprimée, elle acquiert à la fin du XIXe siècle une légitimité qui accompagne sa diffusion en Europe. Puis, après 1945, la reconstruction des rapports sociaux sépare les pays qui pratiquent la régulation conflictuelle des rapports sociaux de ceux qui s'engagent sur la voie de leur pacification.

À la charnière des XIXe et XXe siècles, une fois banalisée, l'action revendicative devient un événement médiatique qui fait parler de lui. Un imaginaire de la grève se met en place, dont les cartes postales allemandes et françaises étudiées par Friedhelm Boll constituent un exemple emblématique.

Face à un fait social devenu l'instrument majeur de la geste ouvrière, l'État peut moins que jamais se tenir à l'écart. Comme le montre Piero Di Girolamo à partir des exemples italien, français et britannique, les années 1914-1918 sont un accélérateur de l'immixtion des pouvoirs publics dans les relations de travail. Pour contenir une conflictualité menaçante pour la poursuite de l'effort de guerre, l'État creuse son interventionnisme. Ce contexte particulier approfondit la dimension politique du phénomène gréviste. Cette dimension se lit aussi dans le développement des vagues de grève, ces pics de la protestation sociale. Dans sa relecture des années 1968 en France et en Italie, Xavier Vigna met en évidence la contestation du système de travail, mais aussi du mouvement syndical institutionnel, portée par cette décennie qui marque la résurgence de l'autonomie ouvrière par la grève.

Fiche Technique

Paru le : 26/04/2004

Thématique : Revues d'Actualité

Auteur(s) : Non précisé.

Éditeur(s) :

Alternatives économiques

Collection(s) : Non précisé.

Contributeur(s) : Editeur scientifique (ou intellectuel) : Stéphane Sirot - Editeur scientifique (ou intellectuel) : Isabelle Lespinet-Moret

Série(s) : Non précisé.

ISBN : Non précisé.

EAN13 : 9782952017848

Reliure : Broché

Pages : 144

Hauteur: 24.0 cm / Largeur 15.0 cm

Poids: 0 g