en savoir plus

Carte fidélité

Permet à tous ses détenteurs d'obtenir 5% de réduction sur tous les livres lors du retrait en magasin (réduction non cumulable avec les réductions de type étudiant).

Offre également un certain nombre d'avantages auprès de nos partenaires.

Wishlist

Avec les favoris, retrouvez dans un espace les sélections effectuées au fur et à mesure de vos navigations dans le site.

Constituez pour votre usage personnel vos listes de livres en prévisions d'achats futurs et votre sélection d'articles, dossiers, événements, vidéos ou podcasts préférés ou à découvrir plus tard...

Il suffit simplement de cliquer sur "Ajout Favori" sur chaque page qui vous intéresse pour les retrouver ensuite dans votre espace personnel.

Requiert un compte Mollat

Mes Alertes

Requiert un compte Mollat

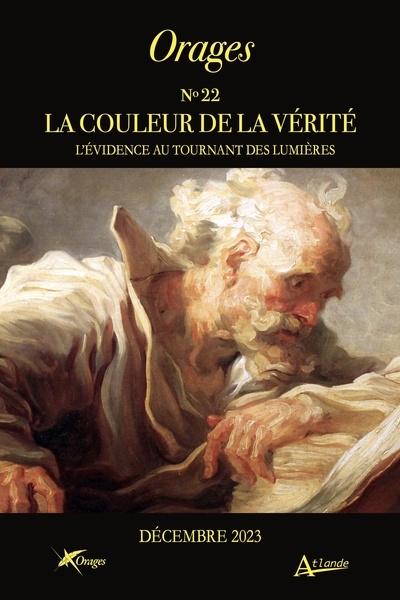

Orages, n° 22. La couleur de la vérité : l'évidence au tournant des Lumières

en savoir plus

Résumé

Portant aussi bien sur la langue des signes, la question de l'impartialité de l'historien, l'éloquence comme marque de la vérité ou la relation entre certitude et métaphysique, les contributions réunies montrent que l'évidence constitue un lien entre plusieurs évolutions majeures qui se produisent dans la pensée et la littérature entre 1760 et 1830. ©Electre 2025

Lire la Quatrième de couverture

Réduire la Quatrième de couverture

La couleur de la vérité

L'évidence au tournant des Lumières

Slogan des physiocrates, mot-clé des manuscrits d'Emmanuel-Joseph Sieyès comme des interventions polémiques de Louis-Sébastien Mercier à l'institut, préoccupation récurrente des Notes philosophiques du jeune Balzac, l'évidence, que Joseph Joubert appelle en 1805 la « couleur de la vérité », est une notion centrale du « moment 1800 ». Le présent numéro, résolument pluridisciplinaire, se propose de montrer qu'elle constitue un lien entre plusieurs évolutions majeures qui se produisent dans la pensée et la littérature entre 1760 et 1830.

Du côté de la rhétorique, la pratique des orateurs révolutionnaires renouvelle les enjeux de l'evidentia, définie par Quintilien comme la capacité de « mettre sous les yeux » de l'auditeur un objet absent. Chez les philosophes, l'évidence cartésienne est contestée par l'épistémologie sensualiste ou encore par l'émergence d'une « évidence du coeur », en particulier chez Rousseau. Plus largement, l'évidence exprime désormais un nouveau rapport à soi, fondé sur une authenticité intime que Joubert appelle « l'invidence ». Ces trois aspects s'entrecroisent dans les réflexions sur l'économie politique, dans les nouvelles manières d'écrire l'histoire ou dans l'introduction polémique de la philosophie de Kant en France.

« Ce qui est évident se montre et ne peut pas être prouvé », résume Joseph Joubert dans ses Carnets, le 14 juillet 1800 : rapportée à une question de représentation ou de figuration, la vérité cesse d'être seulement un problème d'épistémologie et devient aussi un enjeu esthétique. Les contributions réunies dans ce numéro s'attachent ainsi à amorcer une histoire littéraire de l'évidence nourrie des apports de l'analyse des discours, de la philosophie et de la rhétorique.

Ces réflexions critiques sont prolongées par trois textes inédits de Louis-Sébastien Mercier sur l'évidence et la certitude, puis par un entretien avec l'historien François Hartog sur l'évidence de l'histoire.

Fiche Technique

Paru le : 03/04/2024

Thématique : Revues de Philosophie Histoire et Notions

Auteur(s) : Non précisé.

Éditeur(s) :

Atlande

Collection(s) : Non précisé.

Contributeur(s) : Editeur scientifique (ou intellectuel) : Lucien Derainne - Editeur scientifique (ou intellectuel) : Jacob Lachat

Série(s) : Non précisé.

ISBN : 978-2-35030-949-1

EAN13 : 9782350309491

Reliure : Broché

Pages : 178

Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm

Épaisseur: 1.0 cm

Poids: 296 g