en savoir plus

Carte fidélité

Permet à tous ses détenteurs d'obtenir 5% de réduction sur tous les livres lors du retrait en magasin (réduction non cumulable avec les réductions de type étudiant).

Offre également un certain nombre d'avantages auprès de nos partenaires.

Wishlist

Avec les favoris, retrouvez dans un espace les sélections effectuées au fur et à mesure de vos navigations dans le site.

Constituez pour votre usage personnel vos listes de livres en prévisions d'achats futurs et votre sélection d'articles, dossiers, événements, vidéos ou podcasts préférés ou à découvrir plus tard...

Il suffit simplement de cliquer sur "Ajout Favori" sur chaque page qui vous intéresse pour les retrouver ensuite dans votre espace personnel.

Requiert un compte Mollat

Mes Alertes

Requiert un compte Mollat

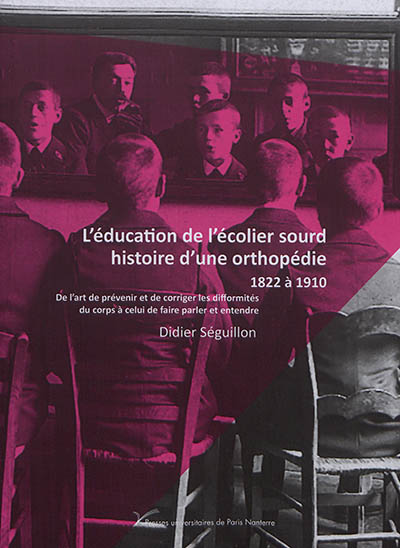

L'éducation de l'écolier sourd, histoire d'une orthopédie : 1822 à 1910 : de l'art de prévenir et de corriger les difformités du corps à celui de faire parler et entendre

Auteur : Didier Séguillon

en savoir plus

Résumé

Une réflexion sur l'éducation des enfants sourds en France au XIXe siècle, notamment à travers l'étude de l'orthopédie dite oraliste, appliquée dans les institutions à Paris et à Bordeaux dès les années 1820. Cette méthode cherchait à investir la voix au maximum, au détriment des gestes. L'auteur met ainsi en exergue la volonté farouche d'affranchir la personne sourde de son handicap. ©Electre 2025

Lire la Quatrième de couverture

Réduire la Quatrième de couverture

Depuis la fin du XVIIIe siècle, le devenir des enfants sourds est apparu comme un enjeu de société. Il s'est agi d'instaurer une véritable « orthopédie », au sens que Nicolas Audry donne à ce mot dès 1741, soit « l'art de prévenir et de corriger, dans les enfants, les difformités du corps ». Désinvestir les gestes pour mieux investir la voix : pendant près d'un siècle, les techniques de démutisation occupent une place envahissante dans l'emploi du temps de l'écolier sourd. Cette orthopédie que nous avons qualifiée « d'oraliste » appliquée dans les Institutions de Paris et de Bordeaux à partir des années 1820, connaît son apogée au début du XXe siècle.

Interroger l'histoire de l'éducation des enfants sourds, c'est mettre en évidence la farouche volonté de notre société de faire de la personne sourde une personne entendante. C'est aussi montrer que cette histoire épouse celle de la langue des signes française (LSF) et sa résilience. C'est enfin découvrir qu'au regard de l'histoire du corps du jeune sourd, le sport scolaire silencieux est devenu le porte-drapeau d'une recherche d'une réduction du désavantage social. Le sport silencieux se présente alors comme un contre-modèle à l'infirmité, à l'image de malade ou de dégénéré dont le jeune sourd fut affublé.

Fiche Technique

Paru le : 23/05/2017

Thématique : Sociologie de l'éducation - difficultés scolaires

Auteur(s) : Auteur : Didier Séguillon

Éditeur(s) :

Presses universitaires de Paris Nanterre

Collection(s) : Collection de l'INS HEA

Contributeur(s) : Préfacier : Alexis Karacostas - Postfacier : Claire Boursier

Série(s) : Non précisé.

ISBN : 978-2-84016-271-1

EAN13 : 9782840162711

Reliure : Broché

Pages : 326

Hauteur: 23.0 cm / Largeur 17.0 cm

Épaisseur: 2.2 cm

Poids: 598 g