en savoir plus

Carte fidélité

Permet à tous ses détenteurs d'obtenir 5% de réduction sur tous les livres lors du retrait en magasin (réduction non cumulable avec les réductions de type étudiant).

Offre également un certain nombre d'avantages auprès de nos partenaires.

Wishlist

Avec les favoris, retrouvez dans un espace les sélections effectuées au fur et à mesure de vos navigations dans le site.

Constituez pour votre usage personnel vos listes de livres en prévisions d'achats futurs et votre sélection d'articles, dossiers, événements, vidéos ou podcasts préférés ou à découvrir plus tard...

Il suffit simplement de cliquer sur "Ajout Favori" sur chaque page qui vous intéresse pour les retrouver ensuite dans votre espace personnel.

Requiert un compte Mollat

Mes Alertes

Requiert un compte Mollat

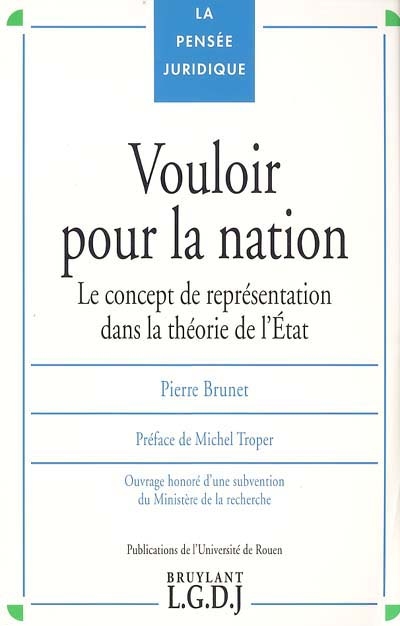

Vouloir pour la nation : le concept de représentation dans la théorie de l'Etat

Auteur : Pierre Brunet

en savoir plus

Résumé

Examine, à partir d'une analyse des débats constituants (principalement ceux de la Révolution française), les concepts de représentation politique et de gouvernement représentatif que produit le système de normes caractéristique de l'Etat moderne. Montre que la théorie de la représentation n'est pas une théorie descriptive de l'Etat, mais une théorie constitutive, une justification du pouvoir. ©Electre 2025

Lire la Quatrième de couverture

Réduire la Quatrième de couverture

Les fort nombreux travaux relatifs au concept de représentation politique ou au gouvernement représentatif tendent à imposer la thèse que la représentation politique constituerait l'aménagement nécessaire de la forme démocratique de gouvernement, aménagement dont certains philosophes auraient proposé la description dans une «théorie». Pourtant, si l'on admet que les normes juridiques ne sont pas déduites rationnellement des théories politiques mais produites par des actes de volonté, le problème qui se pose est moins de leur trouver un fondement qu'une justification susceptible de rendre compte de la compétence de leur auteur à les produire. On est alors conduit à renverser la question traditionnellement posée : au lieu de s'interroger sur les normes juridiques qu'il faudrait déduire de telle théorie de la représentation, on s'intéresse à la théorie de la représentation qu'impose tel système de normes. La question devient : en quoi et pourquoi le droit positif a-t-il besoin du concept de représentation ?

La démarche est celle d'un juriste et se fonde sur une théorie positiviste de l'État dont Hans Kelsen a jeté les fondements au début du XXe siècle. Elle appréhende l'État non à partir de définitions matérielles - qui expriment bien souvent les préjugés essentialistes de leurs auteurs - mais en privilégiant le discours des constituants eux-mêmes et en assumant l'idée que «l'État» dont parlent les juristes n'a pas d'existence en dehors des discours juridiques qui le constituent. Conformément à ces présupposés, Pierre Brunet cherche à montrer que loin d'être une théorie descriptive de l'État, la théorie de la représentation en est une théorie constitutive. Elle est, en d'autres termes, une justification du pouvoir : elle produit l'unité de l'État en même temps qu'elle hiérarchise les fonctions normatives dans l'État.

Fiche Technique

Paru le : 26/10/2004

Thématique : Droit administratif général

Auteur(s) : Auteur : Pierre Brunet

Éditeur(s) :

LGDJ

Bruylant

Publications de l'Université de Rouen

Collection(s) : La pensée juridique

Contributeur(s) : Préfacier : Michel Troper

Série(s) : Non précisé.

ISBN : Non précisé.

EAN13 : 9782275025186

Reliure : Broché

Pages : 396

Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm

Épaisseur: 2.2 cm

Poids: 658 g