en savoir plus

Carte fidélité

Permet à tous ses détenteurs d'obtenir 5% de réduction sur tous les livres lors du retrait en magasin (réduction non cumulable avec les réductions de type étudiant).

Offre également un certain nombre d'avantages auprès de nos partenaires.

Wishlist

Avec les favoris, retrouvez dans un espace les sélections effectuées au fur et à mesure de vos navigations dans le site.

Constituez pour votre usage personnel vos listes de livres en prévisions d'achats futurs et votre sélection d'articles, dossiers, événements, vidéos ou podcasts préférés ou à découvrir plus tard...

Il suffit simplement de cliquer sur "Ajout Favori" sur chaque page qui vous intéresse pour les retrouver ensuite dans votre espace personnel.

Requiert un compte Mollat

Mes Alertes

Requiert un compte Mollat

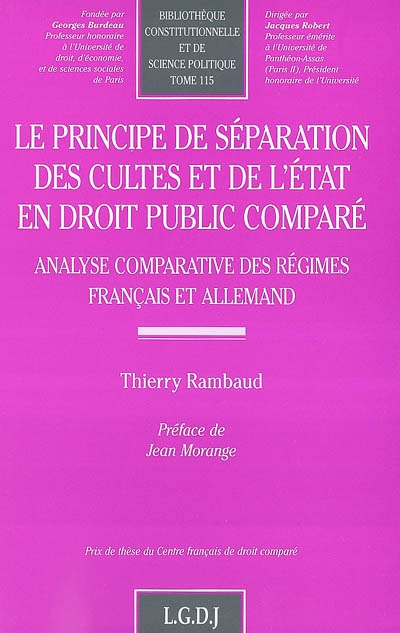

Le principe de séparation des cultes et de l'Etat en droit public comparé : analyse comparative des régimes français et allemand

Auteur : Thierry Rambaud

en savoir plus

Résumé

Définit le principe de séparation des cultes et de l'Etat pour ensuite montrer la lente et progressive émergence d'une séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Met en lumière, le caractère discutable de la mise en oeuvre du principe, contestée institutionnellement et sociologiquement. Identifie deux modèles de séparation fondés, l'un sur le droit privé l'autre sur le droit public. ©Electre 2025

Lire la Quatrième de couverture

Réduire la Quatrième de couverture

À l'approche du centenaire de l'adoption de la loi du 9 décembre 1905, une réflexion d'ensemble sur le principe de séparation des cultes et de l'État était nécessaire. Régulièrement invoquée et proclamée dans les textes constitutionnels, la séparation des cultes et de l'État peut de prime abord apparaître davantage comme une notion politique traduisant une volonté de distinction entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Or, le recours au droit comparé a permis de mettre en évidence le caractère pleinement juridique du principe étudié.

Celui-ci présuppose trois conditions : l'affirmation de la neutralité de l'État pour les questions confessionnelles, l'égalité juridique de toutes les confessions religieuses et la pleine reconnaissance de leur liberté institutionnelle dans l'ordre juridique étatique. Sur ce modèle, le principe peut revêtir une portée différente selon la culture juridique au sein de laquelle il s'insère. Deux grands modèles de séparation peuvent être dégagés : la séparation fondée sur une logique de droit privé qu'illustre le modèle français et la séparation fondée sur une logique de droit public représentée par le modèle allemand.

Par-delà cette double approche, l'unité du principe de séparation se retrouve également dans la contestation dont fait l'objet sa mise en oeuvre. D'un point de vue institutionnel, la réalisation du principe de séparation par le biais de la technique juridique du régime des cultes aboutit à contester les fondements mêmes du principe. De la même manière, l'insertion du principe dans un nouveau contexte sociologique conduit à s'interroger sur la pertinence des solutions classiques en matière de relations Églises-État. Cette double contestation amène à s'interroger sur la nécessité d'intégrer de nouvelles techniques juridiques dans la mise en oeuvre du principe de séparation : une nouvelle grille d'interprétation des droits fondamentaux, une adaptation, et non une modification, des droits étatiques et une coopération davantage institutionnalisée.

Fiche Technique

Paru le : 03/02/2004

Thématique : Histoire droit / Institution

Auteur(s) : Auteur : Thierry Rambaud

Éditeur(s) :

LGDJ

Collection(s) : Bibliothèque constitutionnelle et de science politique

Contributeur(s) : Préfacier : Jean Morange

Série(s) : Non précisé.

ISBN : Non précisé.

EAN13 : 9782275024196

Reliure : Broché

Pages : XIII-464

Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm

Épaisseur: 2.4 cm

Poids: 770 g