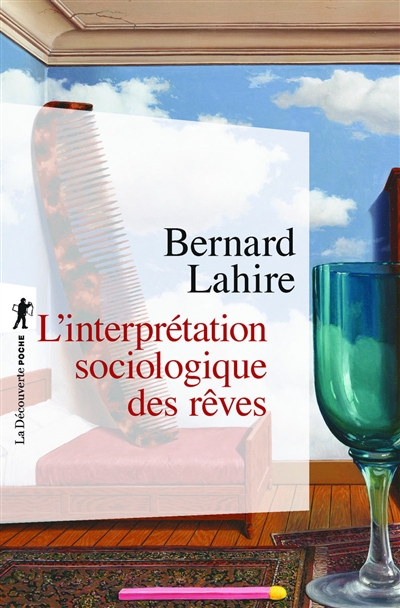

Dans son deuxième opus, La Part rêvée, Bernard Lahire nous livre un formidable corpus de recherche avec le décryptage des rêves de Laura, Solal, Charlotte, Tom, Louise, Clément, Lydie et Gérard. Car analyser un rêve dans toute sa complexité et parfois son absurdité n’est pas une mince affaire. C’est une plongée passionnante que nous offre encore ce sociologue qui aime à bousculer les limites des sciences sociales et qui offre dans tous ses travaux de nouveaux outils d’analyse.

Avec la naissance de la psychanalyse à la fin du XIXe siècle, le rêve, "voie royale vers l'inconscient", devient l'élément central de la cure analytique. Mettant en évidence son rôle essentiel dans l'expression du refoulé et du trauma, la parution en 1900 de l'Interprétation du Rêve de Sigmund Freud est un marqueur essentiel dans l'histoire de la psychanalyse, qui impactera fortement les sphères littéraires et artistiques. Convaincu de l'importance de ses nouvelles théories, Freud publie par la suite une version simplifiée et plus accessible de son livre, Sur le rêve. Ses successeurs, de Ferenczi à Pontalis, reprendront à leur compte les apports cliniques et conceptuels de l'analyse du rêve. Carl Gustav Jung, avec son livre Sur l'Interprétation des rêves, fera du monde onirique une parfaite synthèse entre la vie psychique de l'individu et les grands symboles de l'inconscient collectif.

Aujourd'hui, de nombreux auteurs, comme le psychanalyste Georges Romey, proposent des dictionnaires recensant les principaux rêves et leurs significations, avec des analyses parfois pointues. Beaucoup d'autres, par ailleurs, proposent des guides plus grand public, entre ésotérisme et divination. Plusieurs thérapies alternatives, comme l'hypnose par exemple, ont aussi su créer des passerelles entre rêves et thérapies, en particulier s'agissant de rêves dits éveillés ou lucides

Le rêve et ce qu'il représente a aussi été étudié du point de vue de la philosophie. Pour ne citer que deux auteurs : Bergson et Bachelard. Pour ce dernier, il nous conseille de mêler le rêve et l'aquatique nous entraînant dans une expérience méditative et réparatrice. Souvent opposé à la raison, le rêve chez Bachelard est un véritable objet de réflexion. La philosophie à l'inverse de la psychanalyse tente de saisir le rêve tel qu'il est en tant qu'objet indépendant.

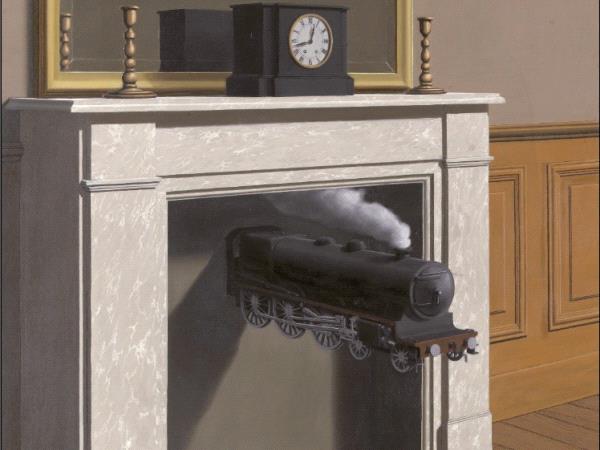

Souvent lorsqu'on évoque la représentation du rêve dans l'art nous pensons à juste titre au mouvement surréaliste, notamment avec le peintre René Magritte ou encore Salvador Dali.

Mais il n'y a pas qu'en peinture que les surréalistes ont évoqué le rêve mais aussi en littérature et plus précisément avec des auteurs comme Gerard de Nerval dans son ouvrage Aurélia pour n'en citer qu'un où onirisme et réalité se confondent.

Pour rester dans le domaine de la littérature, le rêve se joint aussi à la forme du roman. En effet, nous le retrouvons au travers de la vie du détective privé qui songe à une vie meilleure que le romancier américain Richard Brautigan met en scène où le rêve se mélange à la réalité parfois au détriment du protagoniste. Ou encore, plus récemment, dans l'ouvrage de sciences-fiction d'Elisa Beiram "Rêveur zéro" où à travers le monde, une "épidémie de rêves" semble sévir : les rêves de chacun se matérialisent aux yeux de tous, provoquant de nombreux incidents. A l'origine de cette épidémie, une étude réalisée en Suisse sur les rêves lucides, dont tous les patients et chercheurs ont mystérieusement disparus.

La popularisation grandissante des neurosciences apportent depuis quelques années de nouveaux éclairage sur les rêves, nous permettant de mieux comprendre leurs fonctionnements du point de vue cérébral, plus que psychique. L'ethnopsychiatre Tobie Nathan a, par exemple, brillamment réussi cette synthèse entre théories freudiennes et analyses neurobiologiques. Citons également le très accessible ouvrage sur le sommeil paru récemment aux éditions du CNRS, proposant un panorama clair et accessible sur les mécanismes complexes et fascinants du sommeil.