Les "Sans Rois", c’est ainsi que s'appelaient eux-même les gnostiques, ces « hérétiques » des premiers siècle du christianisme, qui, par leurs libres interprétations philosophiques et théologiques des enseignements de Jésus, s’écartaient dangereusement, parfois outrageusement, de la doxa de la « Grande Eglise » naissante.

Qui étaient ces gnostiques ? En quoi sont ils « l’underworld du monde chrétien », comme le suggère Pacôme Thiellement, « la contre-culture de ces premiers siècles » ? Que prônaient ces communautés d’hommes et de femmes, méprisés par les Pères de l’Eglise et persécutés par les autorités romaines ?

Essayons d’abord d’y voir plus clair sur la terminologie, afin d'evacuer tout amalgame entre les mots « gnose » et « gnostiques ».

La gnose (du grec « gnôsis », connaissance) peut se définir comme une voie de connaissance absolue et initiatique (par expérience ou par révélation), qui se développe en marge d’une religion dite officielle, ou canonique. La gnose s'incarne ainsi dans des formes aussi diverses que la kabbale juive, le soufisme, l’illuminisme, le catharisme, l’alchimie et jusque dans le new-age et l’occultisme contemporain. Quelque soit les traditions dont elles sont issues, ces mouvements mystiques ont presque toujours été la cible de railleries et de persécutions de la part des autorites religieuses en place.

Terme générique et polysémique, la gnose ne doit donc pas être confondue avec les gnostiques, qui entre le 1er et le 4ème siècle de l’ère chrétienne, désignent certains mouvements du christianisme primitif dont les croyances et les pratiques différent ou s’opposent aux doctrines officielles de l’Eglise. Largement combattus par les premiers théologiens chrétiens (Irénée de Lyon, Tertullien, Hyppolite), c’est paradoxalement grâce à eux et à leurs écrits, présentant leurs idées pour mieux les réfuter, que nous avons pu, pendant des siecles, avoir connaissance de l’existence des premiers gnostiques et de leurs thèses.

Il n'est pas aisé de rendre compte de l’essence même de la gnose, compte tenu de la grande variété des communautés et leurs nombreuses divergences , mais certains aspects communs se retrouvent chez la plupart d'entre elles.

Les doctrines gnostiques partent généralement d’un constat négatif, pessimiste sur le monde et l’existence humaine. Elles nourrissent donc principalement une réflexion ontologique sur la question du mal et de la souffrance, consubstantiels au monde réel et materiel. Pour y echapper, et fuir les contraintes et les souffrances de la condition charnelle, les gnostiques se tournent vers des voies de connaissance individuelles, immanentistes, qui seules peuvent conduire l’homme à la libération spirituelles et au salut.

La pensée dualiste, qui voit s'opposer de maniere bipolaire des forces contraires (le Bien contre le Mal, la Connaissance contre l'Ignorance, la Lumiere contre le Ténébres, ...) se retrouve chez la plupart des mouvements gnostiques, notamment celui des manicheens, né en Perse au 3ème siecle qui se repandra dans tout l'Empire romain, et jusqu'en Chine au 6eme et 7eme siècle.

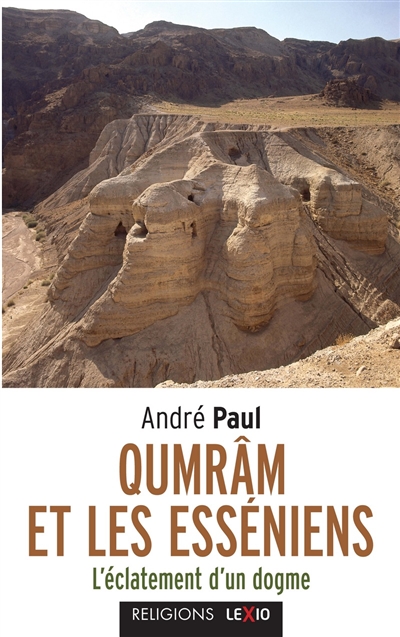

La découverte en Haute Egypte en 1945, près du village de Nag Hammadi, d’un corpus de papyrus écrits en langue copte, provenant vraisemblablement de communautes gnostiques des 2ème et 3ème siecles, ont apporté un souffle nouveau sur l’état des recherches historiques. Les commentaires patristiques, qui avaient jusque là perpetué une grande méfiance généralisée à l’egard de ces sectes "hérétiques" détenteur, d’une « fausse gnose », ont pu être largement nuancés à la lumiere de ces nouveaux documents.

Constamment en périphérie des thèses institutionnelles, la pensée gnostique n'a pas finit de se réinventer.