Chargement...

Chargement...

Bien choisir son dictionnaire

Une actualité de

Libraires

Publié le 02/04/2020

Ouvrage de référence scolaire, familial, culturel ou professionnel, le dictionnaire de

langue française peut représenter un investissement. Pour bien le, voire les, choisir,

il est essentiel de savoir à quel usage on le destine.

À ce jour, deux grandes maisons d’édition se partagent la majorité de l’offre en terme

de dictionnaires, Le Robert et Larousse. Du dictionnaire lexicographique à

l’étymologique, en passant par les dictionnaires des synonymes, scolaires ou

analogiques, ces ouvrages compilent des informations répondant à des objectifs

souvent distincts, sinon complémentaires : sens/définition, orthographe,

phonétique, usages, niveaux de langue, synonymes, antonymes, étymologie,

sémantique… Inutile donc d’acquérir un dictionnaire extrêmement riche si on a

besoin d’un outil familial !

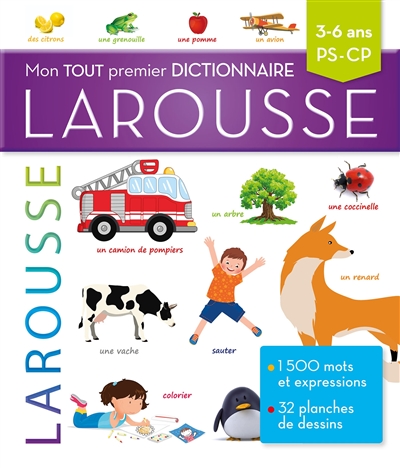

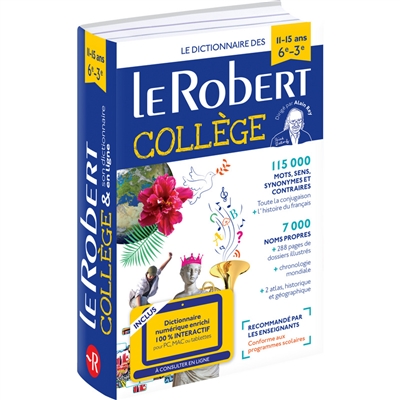

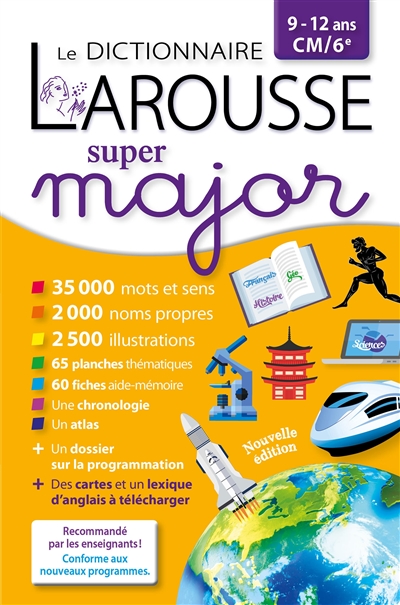

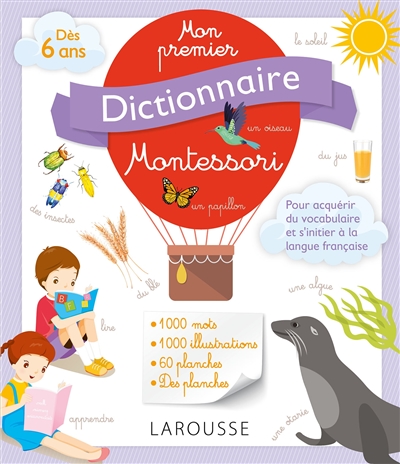

Dans la grande majorité des cas, le dictionnaire recherché est celui dit d’usage

comme Le Petit Robert ou le Larousse illustré. Afin d’en faciliter l’appropriation aux

plus jeunes, plusieurs ouvrages ont été réalisés en fonction des âges et des tranches

de scolarité. Les illustrations sont ainsi majoritaires dans les « premier

dictionnaire » pour favoriser l’apprentissage de la lecture. Les éditeurs proposent

ensuite des ouvrages pour l’école maternelle, élémentaire et le collège comprenant

des univers sémantiques en corrélation avec les programmes. Le niveau d’éducation

des lycéens leur permet d’utiliser pertinemment les dictionnaires d’usage

classiques.

Pour des raisons pratiques, les éditions de poche sont parfois privilégiées. Elles

restent cependant moins précises. Le nombre de mots référencés donne un repère

même s’il reste difficile de connaître précisément le nombre de ceux composant la

langue française. L’Académie française, dans la 9 e version de son dictionnaire

comptera 55 000 entrées, Le Grand Larousse en affiche 63 500, alors que le Lexis

intègre 76 000 mots. Les versions destinées aux enfants enrichissent la sphère

lexicale au fur et à mesure de la scolarité. La disparité s’explique notamment par les

usages répertoriés : courant, littéraire, spécialisé, régionalisme, voire francophonie.

Certains comptent aussi des noms propres, particulièrement utiles pour un usage de

culture générale.

S’il est toujours bon d’avoir un dictionnaire à portée de main, la majorité des

éditions proposent aujourd’hui une version numérique couplée à l’achat de

l’ouvrage papier. Elles sont précisées par les mentions « bimédia », « clé en ligne »

ou « dictionnaire internet ».

Pour les étudiants, selon le cursus choisi, l’orientation vers des références lexicales

spécifiques se fera en concertation avec leurs enseignants. Les littéraires auront

intérêt à compléter leur bibliothèque par des dictionnaires plus pointus tel le Lexis,

voire des précis étymologiques ou linguistiques… Ces registres seront partagés par

les professionnels de la langue française afin d’en préciser ou d’en apprécier la

justesse : niveaux de langue, précision et enrichissement du vocabulaire,

associations sémantiques, emplois historiques.

Enfin, les amateurs de jeux de lettres, cruciverbistes avertis et passionnés de

Scrabble trouveront des dictionnaires adaptés. Méthodes de recherche et contenus

ont été pensés selon les spécificités des jeux.

Pour la scolarité

Usage courant, familial et jeux de lettres

Usages spécifiques et précis

Dictionnaire du français argotique et populaire

Auteur : François Caradec

Éditeur : Larousse

13,95 €

Pour les amoureux et spécialistes de la langue

Dictionnaire de l'Académie française. Vol. 3. Maq-Quo

Auteur : Académie française

Éditeur : Fayard

100,00 €

Dictionnaire de l'Académie française. Vol. 1. A-Enz

Auteur : Académie française

Éditeur : Fayard

75,00 €

Dictionnaire de l'Académie française. Vol. 2. Eoc-Map

Auteur : Académie française

Éditeur : Fayard

30,50 €

Grand dictionnaire étymologique & historique du français

Auteur : Jean Dubois

Éditeur : Larousse

20,50 €